気象制御が、信頼できる“まちのインフラ”になるには? 技術と社会制度の両輪から考える 澤田洋平×泉山塁威

破壊的イノベーションの創出を目指し、従来技術の延長にない、より大胆な発想に基づく挑戦的な研究開発を推進する国の大型研究プログラム「ムーンショット型研究開発事業」。ムーンショット目標8では、「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」を掲げています。

今回、採択された研究プロジェクトの1つに携わる澤田洋平プロジェクトマネージャー(以下、PM)と、都市計画・都市デザインが専門である泉山塁威さんとともに、「気象制御が信頼できる“まちのインフラ”になるには?」をテーマにした対談をお届けします。気象制御という新技術が、いかにして市民社会において受け入れられるのか、そのために必要な市民との対話、都市計画やまちづくりにおけるこれからについてお話いただきました。

2009年、日本大学大学院理工学研究科不動産科学専攻博士前期課程修了/2015年、明治大学大学院理工学研究科建築学専攻博士後期課程修了/アルキメディア設計研究所、明治大学理工学部建築学科助手、同大学助教、東京大学先端科学技術研究センター助教などを経て、2020年4月より現職

「気象制御」とは何か? 新たな社会インフラを目指して

——まずは、澤田PMが取り組んでいる「社会的意思決定を支援する気象─社会結合系の制御理論」について、研究内容やその課題設定、社会へのインパクトの可能性についてお聞かせください。

澤田:地球の大気は、少しの変化がどんどん大きくなりその後に大きな影響を及ぼす「カオス性」をはらんでいます。本プロジェクトでは、そのカオス性をもとに、小さな外力(エネルギー)で気象の未来に大きな変化を与えられるようにすることを念頭に研究しています。たとえば台風の強さが変化したり進路が変わったりすることで損害を少しでも抑え、社会に対する負のインパクトを小さくすることを目的とした気象制御の理論構築を目指しています。

また、シミュレーションだけにとどまらず、信頼できる気象制御を堤防やダムのような新たな社会インフラとすることも目指しています。そのためには、予測の正しさを担保しつつ、気象制御技術がもたらす人間社会へのインパクトも考えなくてはいけません。それをいかに社会のなかに実装していくか。実装された社会を前提としたバックキャスト思考をもとに、気象制御を根付かせていくための制度や意思決定手法の確立を目指しています。

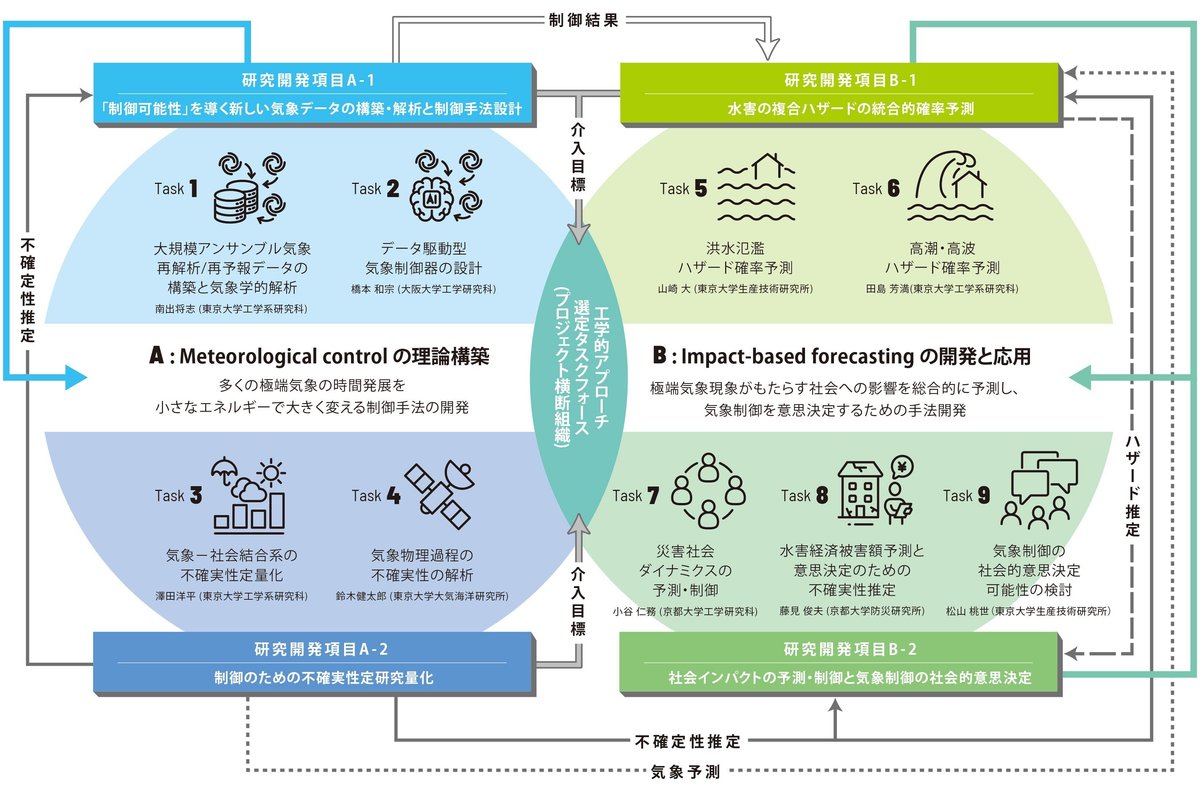

4つの項目を組み合わせて、気象制御を目指す(提供:澤田PM)

——澤田PMの研究内容について、また、都市デザインの観点から台風などの災害対策について、泉山さんはどうお考えでしょうか?

泉山:都市計画や都市デザインを研究する立場として、近年、気候変動は大きな課題となっています。居住機能や公共交通等の様々な都市機能を考える立地適正化計画では、これからの人口減少社会の都市には空き家が増え、人口密度が減っていくことを想定しているケースも多いです。そこで、土地利用を規制することで、人口密度が高いところに居住地域を限定していくコンパクトシティを実現するためのまちづくりも進められています。都市機能を集約できるコンパクトなまちづくりが実現できれば、災害対策にもつながるはずです。

近年の震災や津波被害を考えた時、震災経験のある地域の防災意識は高いです。南海トラフ地震が予測される地域においても高齢者の防災意識は高いものの、一方で若い世代ではそこまで高くないように感じます。都市の災害対策を踏まえながら、行政はこれまで計画に基づいて都市を形成してきました。しかし、気候変動や大規模な風水害が発生する時代、予測不可能な現象をどこまで見据えながら都市を計画していくかが問われています。あるべき社会から逆算して施策を考えるためにも、シミュレーションは欠かせない手段だと思います。

市民との合意形成に必要なプロセスとは?

——今回のプロジェクトでは、気象制御が実現した未来を見据えたワークショップを通じ、社会全体の合意形成をいかに図るかを研究するグループもあります。

澤田:プロジェクト内に9人いる研究者のうち、いわゆるELSI※1分野の研究者もいます。新しい技術がどのように社会に受け入れられていくかは研究者でも予測できません。研究者が面白いと思っていても、それが市民や社会がそのまま受け取ってくれるわけではありません。我々の研究と、それに対する市民の考えのギャップを把握し、技術が生まれる前からあらゆる想定をすることが重要です。

ワークショップでは「気象制御があったら皆さんはどう思いますか?」といったテーマについて対話する場を設けており、すでに2回ほど開催しています。生活者ならではの視点で普段から災害を身近に感じている様子が分かるなどいくつもの発見や驚きがあり、とても面白い対話の場になっています。

——具体的にどのような意見があったのでしょうか?

澤田:思ってもいなかった声として、台風や災害をある種の「非日常」的なものとして捉えていて、命や財産が脅かされない限りはポジティブな側面もあるといった意見です。たとえば、若い人たちからは「台風が来ると学校が休みになる」といった声もありましたし、私たちの研究開発は台風を完全になくすことを想定していませんが、台風のない社会を想像した方からは「気象制御で台風が一切来なくなるとつまらない」といった興味深い意見もありました。一方、漁業や農業の経験がある年配の方々は、自分たちの仕事や生活を脅かすリスクとして捉えています。防災の研究者は災害が起こったことばかり考えがちで、日常の生活のことを見落としがちです。普段の生活のなかに災害がたまに訪れることについて、もっと理解を深める必要があります。

澤田:同時に、人間は誰しもごくわずかな確率でしか起こらない事に対し「認知バイアス」を持っています。風水害のようなたまにしか起こらない現象に対して、被害にあう確率や被害にあった時の影響を直感的に正しく見積もることは難しいです。そうしたバイアスとうまく付き合いつつも、認知や感情に左右されない堅牢(けんろう)な社会システムを考えなければいけません。一方、人間一人ひとりは自由であることも忘れてはいけません。システムや社会制度は、人間の行動を制約し一定方向に誘導する機能があります。そのため、「あなたはこういうバイアスがあるからこうしなさい」と押しつける、一種のパターナリズムになってはいけません。技術と社会制度、現実の生活との折り合いを付ける方法論を探るためにも、市民対話はプロジェクトにおいてとても重要な役割を担っています。

——気候変動や温暖化の影響により、今後ますます災害の規模は大きくなると予想され、極端な風水害に対し、より一層の対策を考えなければいけません。一方、人々の防災意識や対策が十分だとは言えない状況もあります。防災に限らず、まちづくりや都市計画においても、いかに市民の当事者意識を高め、参画を促すのかは課題です。泉山さんが市民の合意形成プロセスに携わるなかで感じる、合意形成の難しさはありますか?

泉山:防災において、避難路は公共の道路や空間が一般的ですが、実際の住民避難を考えた時、私道も避難路にして逃げるほうが早い場合もあります。これは、地域コミュニティーが保たれ、日頃からご近所付き合いができているからこその発想です。しかし、地域コミュニティーが育まれていない場所で行政が一方的に避難計画を作っても、できることは限られています。行政と市民との対話、市民同士の対話やコミュニティーの有無が、防災や災害時の避難においても大きな差となります。

行政と市民では、互いに問題意識や日頃の視点も違います。行政が必要だと思うものも、市民は必要性を実感できないといったギャップも存在します。だからこそ、都市において重要なのは、「市民の当事者性、自分ゴト化」です。行政に対し、「すべてやってくれるんでしょ」と他人任せではいけませんし、実際に行政がすべてを担うことも不可能です。

公民連携で協働について考え、実行できる体制を構築することが大切です。そのために「社会実験」があります。避難訓練もその1つですね。計画を入念に作成していても、いざという時に誰も動けません。実際にやってみることで計画と現実のズレを見つけることができます。計画と行動をセットにし、そのプロセス通じて当事者意識が高められ、危機的状況でも行動が移しやすくなるような日頃の活動が大事です。

商店会と学生が共同で企画した本実験では、ストリートライフにどのような変化を与えたのか、調査も実施(提供:泉山さん)

災害対策を都市にインストールするために求められるもの

澤田:地域における行動変容において、「誰が言うと通じるのか」問題はありますよね。気象庁や国土交通省が言ってもなかなか聞いてくれないけれども、「お隣のあの人が言うなら…」みたいなことは現実に起こりえます。私たちのプロジェクトでも、気象庁が発表する警報がどのように人々のネットワーク内で伝搬していくのかを研究するグループがあります。私のような自然科学寄りの研究者は情報が上意下達で伝わると考えがちですが、実際はそんな単純ではありません。こうした人的なネットワークを、どのように都市のなかにデザインしていくことができるのでしょうか?

泉山:できることとできないことがあります。できることは、しっかりと空間を用意することです。行政は公共施設整備を通じて人が集まる場所や交流する場所を作り、そこに防災的な機能を入れることができます。しかし、建物や空間があっても人と人とのつながりを無理矢理作ることはできません。楽しい場所に人は集まります。一方、防災は意義が重要です。防災への当事者意識を高める意義を持ちつつも、楽しい、嬉しいという感情とどう結びつけていくかが大事ですね。地域のお祭りや行事といった行為が、実は防災的な要素に活かされていることは往々にしてあります。

澤田:たしかに、防災減災を目的にしすぎることで、楽しさや社会における豊かさが減少してしまっては意味がありません。私たちのプロジェクトの大きな目的も生活全体が豊かになることだと捉えています。気候変動や防災を重視するあまり、経済を完全に止めてしまっては社会が維持できません。堤防も、ただ洪水を防ぐだけではなく、堤防に囲われた都市が安全に成長するからこそ、この場所に堤防を作ることの大義名分や正当化がなされるわけです。そうした社会全体におけるインフラのデザインを考えなくてはいけません。

また、都市における不平等も大きな課題です。貧困層や社会的マイノリティーは、災害リスクの高い場所に住んでいる傾向があります。気象制御が「社会のインフラ」を目指す上で、こうした問題にも向き合う必要がありますね。

——気象制御が、これから「まちのインフラ」となっていくためには、現在の行政のあり方、都市計画の方法そのものにも大きな影響を及ぼしそうです。

泉山:たとえば、ハザードマップが視覚化されることで、地盤が良いところは地価が上がり、リスクが高いところは逆に下がるといった不動産価格に影響します。弱いところは公共が担う役割です。行政としては、リスクの高い地域に対してどのような防災施設や避難設備を充実させるかを考えなければいけません。リスクが高い地域こそ行政が積極的に関わっていく必要があります。

一方、都市計画マスタープランは、基本的に10年、20年スパンで計画し物事を進めていきます。問題なのは10年前に立てた計画がそのまま進行していくことです。今後、行政は気象制御のようなシミュレーションが新たに出てきた時、計画そのものを大幅に見直し、更新性を担保した上で事業を進めていく必要がでてきます。そこで、計画やビジョンを策定する段階から定期的にアップデートを図ることを前提に進行し、計画策定時から行政と市民との対話を重ねることで、計画の柔軟性を担保するといった設計思想(例えば、タクティカル・アーバニズム※2)が求められてくるでしょう。

澤田:水害対策では、これまでのダムや堤防から水を一滴も漏らさないという考えから、仮に川から水があふれても、自然が持つ機能によって都市の安全を担保する「流域治水」の考え方が広がっています。我々研究者も、ダムだけを考えるのではなく、都市計画そのものと密接に関わるようになってきました。インフラデザインと都市との関係が密になっていくなか、気象制御技術はますます都市のあり方をダイナミックに変化させるはずです。そして、それは一自治体レベルで解決する問題ではなく、より広域な範囲での合意形成が求められるものになってきそうです。

技術と社会制度が両輪となって、気象制御が実現した社会を目指す

——本研究プロジェクトでは、2050年を見据えたロードマップが策定されています。今後の計画や、2050年に向けて挑戦的に取り組んでいることについて教えてください。

澤田:2050年に気象制御を新しい社会インフラとなることを目標に、理論構築で安全性を担保し、経済的に良い影響を社会にもたらすことを前提にしながら、段階を踏みながら実証していきます。そして、実証と社会制度の整備を繰り返しながら、2050年の実装を目指す息の長いプロジェクトです。

社会制度と向き合う際に二つの方法があります。一つは技術が先行し、それに対して社会制度を変化させる方法、もう一つは社会制度に対して適合する技術の可能性を図る方法です。たとえば、台風の進路をそらす技術が仮にできた場合、その技術が果たして社会に受け入れられるのか。ある都市Aを通過すると予測されるものが、都市Bへ変更できるとします。確かに、都市Aの経済的、社会的な被害は抑えられるかもしれません。しかし、都市Bに住んでいる住民や地域に台風被害が発生する可能性があり、都市A、都市B全員が幸せになれるとは限らない。そうしたなかで、台風が進路変更することの合意をいかに取ることができるのか。

ダム建設においても、ダムを造ることでC地域は安全性が高まったが、D地域は逆にリスクが高まるという可能性もあります。ダム建設で土地を立ち退かざるをえなくなった人もいます。社会インフラは、常に何かしらの不平等を生み出す可能性をはらんでいます。もちろん、行政が十分に補償し不平等を解消する努力も不可欠です。こうした一連の行為そのものは特別なものではない一方、社会がそれを受容するかどうかは誰が決めるのでしょうか。

気象制御の技術ひとつとってみても、社会が受容できなければ技術を追求する意味はありません。もしかしたら、進路を変えるのではなく勢力だけ弱くする技術を追求する方法もありえます。つまり、技術と社会制度は車輪の両輪のようなものなのです。どのような社会制度の下でどのような技術が受け入れられるのか。逆に、今の技術だとこんなことができるから、こういう社会制度にすべきだという提案が、常にぐるぐる回りながら研究は進みます。簡単ではないからこそ、チャレンジしていきたいテーマですね。

泉山:2050年は、今よりもっと人口減少が進んでいるはずです。だからこそ、単純に人口が減るのではなく、いかに「スマートに減らしていくか」が都市には求められてきます。水害リスクが高い地域を非居住地域に組み替えたりすることも、今すぐはできないけれども、10年後、20年後に徐々にシフトしていくようなことも考えなければいけません。

一方、都市計画やビジョンは20年後が限界で、今だと各地で2030年や2040年ビジョンが策定されています。行政や市民が議論する機会や場も増えてきました。今後、様々な未来予測を議論の中心において行政と市民とが対話していくような方向性は大いにありえます。市民が望むものや市民の生活がいかに豊かになるか、そのための選択肢を提示しながら、技術と社会制度が両輪で進むような社会になってもらいたいですね。

澤田:工学の研究者は技術先行で物事を考えがちですが、一方で社会そのものも変わっていきます。日本だけでなく世界全体も大きく変化していきます。超長期的にみれば、日本のみならず世界の都市が縮小していく見通しです。そのなかで、いかに「スマートに減らしていくか」という言葉はとてもしっくりきました。変わりゆく社会のなかでいかにして変わりゆく技術をかけあわせていくか。それに尽きますね。

泉山:あと、忘れてはならないものとして、都市においては市民だけでなく企業も重要な存在です。企業のSDGs対応やESG投資が求められる現在、2050年は今よりもそうした傾向は強くなっているはずです。今後ますます、行政や都市が企業を巻き込みながら社会実装していくのかが問われてきそうです。

澤田:気象制御研究は我々の領域ですが、技術シーズが確立した段階になれば、社会実装において民間企業が活躍することは間違いありません。確立した技術を活用し、生産性が高まったり新たなビジネスが生まれたりするかもしれません。

一方、単純な利益追求になっては意味がありません。企業も事業継続計画(BCP)を策定し事業継続を図るように、国や研究機関、自治体や市民、そして民間企業が連携し社会実装を図る必要がありますね。様々なステークホルダーとの関係調整や対話を重ねながら、いかにして気象制御が「まちのインフラ」となれるか。あらゆる観点から検証しながら、社会全体にとっての最適なあり方を検証していきたいですね。

※1:倫理的・法制度的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues)の頭文字を取ったもので、新規科学技術を研究開発し社会実装する際に生じる技術的課題以外の課題

※2:小さなアクションから都市を大きく変える都市デザイン概念と手法。長期的変化を意図した、短期的で低コストかつ拡大可能なプロジェクトを用い、コミュニティ形成するアプローチで、社会実験やゲリラ的なアクションなどから始めて、最終的に目指すゴールとなるパブリックスペースや都市の状態に持っていくための制度、空間整備、社会実装などへ展開する

インタビュー・文:江口晋太朗

写真:中村寛史