遠くの海上で人為的に豪雨を発生 陸地における被害の緩和を目指す

近年、集中豪雨の発生頻度が増加し、全国各地で土砂災害や氾濫などの被害が生じている。令和に入ってからの被害総額は全国で3兆5,000億円以上にのぼり、影響は甚大だ。千葉大学国際高等研究基幹/環境リモートセンシング研究センターの小槻峻司教授は、海上からの水蒸気供給に起因する集中豪雨に着目し、陸地から遠く離れた海上で人為的に豪雨を発生させ、大気中の水蒸気を大幅に減らすことで、陸地における被害の緩和を目指している。

※JST広報誌『JSTnews 2024年7月号』に掲載された、目標8の小槻峻司プロジェクトマネージャーの特集記事を転載※

千葉大学 国際高等研究基幹/環境リモートセンシング研究センター 教授2022年よりムーンショット型研究開発事業目標8プロジェクトマネージャー

「歴史に名を刻みませんか」 チャンスは0.01%でも

「歴史に名を刻みませんか」。この一言が、関係各方面の研究者を研究開発プロジェクトに引き入れる時の口説き文句だったという。そう声を掛けたのは、千葉大学国際高等研究基幹/環境リモートセンシング研究センターの小槻峻司教授だ。JSTが推進するムーンショット型研究開発事業の公募に応じ、政府が示した目標8「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」の達成に向けてプロジェクトマネージャー(PM)として研究開発を推進している。

小槻さんらのターゲットは、大きく2段階に分かれる。第1段階は、30年までに現実的な操作で集中豪雨を制御し、被害が軽減できることを計算機上で、次に屋内実験へと段階を踏んで実証する。同時に、社会との対話・協調を図りつつ、操作に関する屋外実験を開始する。第2段階は、これらを踏まえた50年までの目標達成だ。集中豪雨の強度・タイミング・発生範囲などを変化させる制御によって、極端風水害による被害を大幅に軽減し、国内外で幅広く便益を得る。

小槻さん自身、この野心的な目標設定に心くすぐられた。その裏には、日ごろの研究活動で言語化されなかった違和感があったという。「研究活動は楽しいのですが、成熟しつつある学問領域に何か大きなイシューが残されているのか、という疑問がありました。この点は、現代に生きる研究者に多い悩みではないかと思います」。その中で、気象制御研究には、0.01パーセントでも歴史に名を残せるチャンスがあると感じ「気象制御のための制御容易性・被害低減効果の定量化」プロジェクトを立ち上げ、要素技術の開発を始めた(図1)。

数理研究・データ同化研究・経済被害研究の3グループが、それぞれ制御容易性の定量化・操作有効性の検証・被害低減効果の定量化に取り組んだ

データ同化で予測精度向上 気象制御の可能性を直感

小槻さんの専門領域は、高精度な天気の予報を目指して計算手法を追究する「データ同化」だ。天気予報の精度を上げるには、気象予測モデルの精度向上に加え、モデルの初期値である現在の天気の高精度な推定が必要だ。たとえモデルが完璧でも、初期値の違いは予測結果に大きなズレを生む。だからこそ、初期値を一定の時間ごとに観測データで修正し、予測結果を更新し続ける必要がある。

「ただ、膨大な人工衛星観測データの大半は、まだ天気予報に使用されていません。それを初期値の推定に活用できるようにすることが、データ同化研究の重要なテーマの1つです」。

実は、小槻さんは博士課程を修了するまで土木工学を専攻していた。そこから路線を変更し、気象学の世界に足を踏み入れた。「もともと河川の氾濫を研究していました。11年に起きたタイの洪水では、上流のダムをうまく運用すれば被害をもっと緩和できたはず。しかしそれには、気象予測の高精度化が不可欠です」。その一方で、データ同化の領域は研究の余地がまだまだ残されている。「もっと知りたい」という好奇心を満たしつつ、社会にも貢献できる。こうした思いに突き動かされ、気象予測・データ同化の研究を始めた。

理化学研究所の研究員であった前職時代に「気象制御は可能かもしれない」と直感したという。当時、小槻さんは18年6月から7月にかけて西日本を中心とする広い範囲に被害をもたらした「平成30年7月豪雨」を対象に予測可能性を研究していた。

「豪雨の予測は困難でしたが、観測データを用いて予測結果を修正していくと、豪雨予測の精度が急に向上する箇所が見つかりました。つまり、そこに働き掛ければ、その先の気象を大きく変えられる制御のツボが存在すると感じました」と振り返る。

台風の進路で考えてみよう。通常、発生海域では西に進むが、その後は北上し、日本列島に近づくにつれて北東に進路を変える。ところが台風によっては、ある地点に来ると西の台湾方面や北の中国方面に進路が変わることがある。こうした分岐を、小槻さんは「分水嶺(ぶんすいれい)」と呼んでいる。「日本だけではなく近隣の国々にも被害が生じないように、分水嶺の手前にある制御のツボに働き掛ければ、わずかな操作でも気象を望ましい方向に誘導できる場合があると見ています」と語る。

「分水嶺」の存在を明らかに 全国の住宅の洪水被害も推定

小槻さんはムーンショット型研究開発事業での研究開始にあたり、①気象制御容易性の定量化②被害低減効果の定量化という研究課題を定めた。台風には、分水嶺がある場合とない場合がある。①では、やみくもに制御するのではなく、必要最小限の介入で効果を最大化する「制御のツボが存在するか」を明らかにすることを目標とした。気象データは高次元にわたるため、それを基に分水嶺を探索するには計算量が大きくなりすぎ、膨大な時間がかかる。そこで、数学・情報科学的な手法を用いてデータの低次元化を試みた。

さらに、ランドスケープ解析も行った。これは複雑なベクトル場から大域的な流れをポテンシャルによって表現する手法で、気象の軌道の分岐を、ランドスケープの起伏の変化として視覚化する。小槻さんらは、この手法を20年に発生した台風12号に適用した(図2)。台風は大小さまざまな流れから成り、それらが相互に作用し合うため、分水嶺を見分けられない。そこで数理解析を適用し、小さな流れを取り除いた結果、12号が分水嶺のある気象であることを確認できた。つまり、分水嶺や制御のツボを検出するアルゴリズムの開発に成功したのである。

生物学分野で発展したランドスケープ解析を気象分野に応用する手法を開発。この台風の例では、北向きの台風と東向きの台風の軌道を分けるのが「分水嶺」であり、その手前に台風を東向きに誘導できる可能性がある鞍点(あんてん)・制御のツボがある

②では、国のオープンデータや民間の商用データを用いて、日本全国を対象に、この研究で分析対象とする被災人口や民間資産に関わるデータベースを作成した。対象の資産は住宅で、建物価格と家財価格を推定し、町丁目単位で整理した。次に、このデータベースから洪水被害を推定するための被害関数の構築に着手。この関数は、ハザード強度と被害度合いの関係を示すもので、被害実績データに基づく統計的な手法や工学的な被害シミュレーションを基に開発した。

さらに、小槻さんのプロジェクトでは、アンサンブル気象予測データの作成にも取り組んでいる。アンサンブル気象予測とは、多数の異なる初期値を基に予測を行い、その結果に統計的な情報を掛け合わせ、気象の発生を確率論的に捉えるものだ。現実的な気象モデルを用いて、1,000以上の大アンサンブルデータを作成するために、並列化効率が高く大規模計算に向くシステムと「富岳」などのスーパーコンピューターを併用して、研究を進めている。

倫理や法的課題にも取り組む 実現性と社会受容性を重視

小槻さんらは、倫理的・法的・社会的な研究課題にも取り組んでいる。日本語で「責任ある研究・イノベーション」と訳される「RRI (Responsible Research and Innovation)」は、研究・イノベーションの結果を社会性や持続性の観点で好ましいものにつなげるには、ステークホルダーとの協働が必要という考え方だ。気象制御には、このRRIの観点が欠かせないと小槻さんらは認識している。例えば、台風の進路を変える場合、日本を被害から守れても近隣諸国に被害が移転し、国際問題に発展しうることがあってはならない。

研究成果の社会実装を念頭に置く小槻さんらは、この問題を避けて通れないという判断から、途中段階で研究開発の1つにRRIを追加した。「社会受容性を高めていくにはまず、対話が必要です。国民や近隣諸国に対して、情報を密に提供していく努力が欠かせません」。その第一歩として、社会的な合意を得るために提供されるべき情報とはどのようなものか、過去の社会的な議論を基に探った。対象は、原発再稼働やワクチン接種、流域治水など。それぞれ主要な論点をグルーピングし、互いの関連性を見いだしながら、結果をまとめていった。

これらの成果を携えて、23年12月からは総合的な研究開発を行うコアプロジェクト「海上豪雨生成で実現する集中豪雨被害から解放される未来」に発展させ、次の段階に歩みを進める。このプロジェクトでは、気象制御の対象を集中豪雨に絞り込み、介入手段には海上豪雨の生成を想定する。小槻さんを含め、課題推進者は8人から25人へと大幅に拡充した。専門領域は研究開発テーマに応じて、数理研究・気象研究・工学研究・法的研究・RRI研究と、多岐にわたる(図3)。

克服すべき5つの研究課題に対して、10の研究開発項目を定め、気象制御の実現に向けて研究開発を加速する

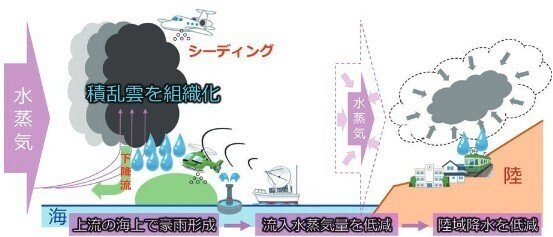

小槻さんは要素研究を進める中で、富山大学の安永数明教授と濱田篤准教授と討議したことがきっかけで、集中豪雨に焦点を当てた。集中豪雨の元になるのは、湿った海面からの水蒸気だ。海上からのマイクロ波照射や上空からのシーディングなどで人工的に対流を起こして積乱雲に組織化し、海上で人為的に豪雨を降らせて湿度を大幅に下げる。陸上の豪雨被害を軽減するこの方法であれば、被害の移転ではなく豪雨を緩和する戦略であるため、現実的かつ社会にも受容されやすいと考えたという。

課題は産業界との連携 野外での実験も視野に

新プロジェクトの課題は大きく2つある。1つは、工学的な方法で上昇流を生み出し、対流を発生させることで積乱雲を生起できるか、という点だ。空気塊を上昇流で一定の高度まで上げるとともに、さらに熱を加えることで積乱雲を生起する(図4・5)。豪雨発生の直前で膨大な水蒸気を含む不安定な大気の場合、人為的に対流を発生させるのに必要なエネルギーが小さいということは明らかになっている。

①まず洋上ドームや冷気塊などの方法で上昇流をつくり、さらに水素燃焼やマイクロ波照射などの方法で熱を加え、海上の水蒸気を一定の高度まで上昇させる。それによって海域に積乱雲を生み出す

②次に、積乱雲の組織化を風上方向に誘導し、シーディングと呼ばれる人工降雨の技術も用いて降水を強化する。こうして海域で豪雨を形成することで、陸域に流入する水蒸気量を減らし、陸での豪雨被害を抑える

もう1つは、積乱雲を基にまた別の積乱雲を生み出し、それらを組織化できるか、という点だ。現実の大気でも、積乱雲の進行に伴って後ろに新しい積乱雲が次々と生まれる「バックビルディング」現象が観測されている。つまり、人工的に組織化できる可能性が見込めるため、その仕組みを解明できれば、制御のツボを押すことも現実味を帯びてくる。小槻さんは「異なる専門領域の研究者と接し、PMとして幅広い領域を勉強しているので、研究論文のテーマも次々浮かんできますよ」と楽しそうに語る。現在は、実現可能性について気象モデルを用いた数値実験により検討中の段階だ(図6)。

コア研究で進められている数値モデルによるクラウドシーディング実験による豪雨緩和の一例。介入なし実験(左)に対し、クラウドシーディング実験(右)では、雲の上層近くで氷晶(QICE)が水分を奪っている様子がわかる。東北大学・平賀優介助教の実験を、情報科学班の千葉大学・久保尋之准教授と奈良先端科学技術大学院大学・舩冨卓哉准教授が可視化したもの

ここまでの研究開発では、何より人に恵まれたという。「一流の研究メ

ンバーたちとの議論は活発で、毎回刺激を受けています。さまざまな研究について専門の家庭教師に教えてもらっている感覚で、このプロジェクトでは私が一番成長できているし、研究者としても楽しんでいると思います」。足元の課題は、産業界との連携だ。海域で積乱雲を生み出し、その組織化を図るには、工学的な方法が欠かせない。ここは、大学より企業に期待している点だが、ビジネスにつながりにくいため、国主導の連携が必要だ。

小槻さんは、民間の気象情報会社と合同での国際的なワークショップ開催も検討している。数十年後に研究成果をまとめて発表するのでなく、早い段階から研究の進捗状況を周知することで、説明責任を果たすことが目的だ。その他にも、将来的に集中豪雨の野外実験をする前に、野外での中小規模の実験で開発した手法の有効性を実証することも視野に入れている。気象の規模が大きいほど、制御が難しくなるためだ。50年に向けて達成すべきことは山積しているが、多分野の研究者たちと協力しながら、小槻さんは目標に向けて歩みを進める。

(TEXT:茂木俊輔、PHOTO:石原秀樹)

関連情報

■ムーンショット型研究開発制度とは(内閣府)

■ムーンショット目標8

「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」

■小槻峻司PMのプロジェクト

「海上豪雨生成で実現する集中豪雨被害から解放される未来」